駭客、自由、安那其:在柏林倒下的是思想的高牆/德國駭客大會紀實

February 4, 2018,「德國極右派的比例一直都是全歐洲最低,他們經歷過納粹德國、同盟國佔領與冷戰,他們知道 What could possibly go wrong。」從歐洲回來後,我在 g0v 大松遇到一位也有去 34C3 的德國人,他這麼跟我說。

2017 年 12 月 26 號,我與一群朋友抵達了德國萊比錫,這趟出遊的主要目標是隔天開始,為期四天的 Chaos Communication Congress(混亂通訊大會),簡稱 CCC/C3,這次是大會的第 34 屆,所以大家會稱呼它為 34C3。CCC 在媒體上也許不如 DEFCON、BlackHat 等資安駭客大會出名,但在駭客文化上它絕對是佔據了無可取代的地位,甚至你可以說,1960 年代在美國開始的駭客精神在矽谷也許奄奄一息,卻在 80 年代的柏林生根發芽。

CCC 是什麼?

CCC 其實同時是三個名詞的縮寫:Chaos Computer Club、Chaos Communication Congress、Chaos Communication Camp,分別是最早組成的俱樂部、每年一次的大會、以及四年一次的大露營。Chaos Computer Club(混亂計算機俱樂部)成立於 1981 年 9 月 12 日,地點是《日報》(Die Tageszeitung)的總部,《日報》是一間 1978 年才成立的左翼報紙,在日後的德國有著巨大的影響力1。而這間房間裡的會議桌以前屬於一號公社(Kommune 1,簡稱 K1),一號公社是納粹垮臺之後,第一代長大的年輕人們在 60 年代成立的公社,也是德國史上第一間男女混租的公寓。他們也意圖挑戰資本主義下,中產階級的核心家庭觀。在這個充滿政治宣示意味的地點,1981 年 9 月 1 號,駭客兼《日報》記者 Wau Holland 與另一名駭客 Klaus Schleisiek 共同刊載了一份文件 TUWAT.TXT 在《日報》上,此成為 Chaos Computer Club 的開端,也是這次 34C3 的 motto。

Tuwat!

CCC 每年大會都會有個 motto,可以把它譯為主題、格言,常是簡短有力的句子,呼應當下需要強烈關注的議題。例如去年(33C3)是充滿言外之意的 Works For Me,32C3 是 Gated Communities,今年則是 tuwat。tuwat 既是 36 年前 CCC 的開端,也是 34C3 的 motto,原因是相隔 36 年,現在我們遇到的危機卻如此的相近。我們先來看看 tuwat.txt 全文:

今日的掌權者相信唯有藉助計算機的力量,才能維護國家的安全。

中小企業也開始領悟到計算機不會罷工。

郵政服務相信他們必須透過實際測試來證明,有了以他們的電腦架構為中心的簡訊系統,電話會比現在更好。

最新的廣告清楚地表明了「個人電腦」將會被強加在德國 BMW 駕駛身上。

我們相信即使他們這麼宣稱,家用電腦還是能在沒有巨大中心化組織的情況下發揮功用。

我們這些電腦愛好者不會再冷眼旁觀。我們會做出改變。我們將在 1981 年 9 月 12 號早上 11 點,在柏林 Watt 街《日報》大樓見面。

我們會討論:國際網際網路、通訊法規、資料處理法規(誰擁有我的資料?)、著作權、資訊與學習系統、資料庫、密碼學、電腦遊戲、程式語言、程序控制、硬體、以及其他任何事情。

在 34C3 的部落格中,他們將 tuwat.txt 翻譯成了英文,時間與地點也改成了 34C3 的舉辦處2,並在文末加上了一句註解:沒有一個時刻比現在更令我們感同身受。

值得一提的是,1981 年柏林圍牆還沒倒塌,CCC 成立的柏林還在四國分裂治理的狀態。政府對人民的監控無孔不入,計算機技術逐漸成熟,成為國家必須掌握的技術,也不外乎成為控制人民的工具及情報戰的武器。

那為什麼現在是一個我們會對 36 年前的這段文字感同身受的時刻呢?回首 2016 到現在的國際情勢:美國川普上臺、網路中立性法案被撤回、歐洲難民危機與極右派興起,即使是在納粹垮臺之後到今日,極右派在國會所佔的比例一直是歐洲中數一數二的低的德國,也第一次出現了超過 10% 的支持度3,在漢堡舉行的 G20 引起數起大規模抗議但被忽視4,從史諾登事件至今,仍有無數次政府與企業意圖監控人民、埋下後門、竊取資料。令人驚訝又難以想像的是,36 年前的柏林就有如此進步的思想,在今日我們卻發現自己身處在同等巨大的危機之中。

CCC 的成員們不止於發展理念,他們總是付諸行動。1984 年,他們駭進了德國銀行共同使用的 BTX 系統,偷走了 134000 馬克,並在隔天通通還了回去。從那時起 CCC 便聲名大噪,之後在這數十年間,他們仿造了德國的 GSM SIM 卡、在雜誌上公佈了德國內政部長的指紋(可以用來通過海關的生物識別系統)、逆向分析了德國警察用來監控人民電腦的木馬程式、發佈了德國大選計票程式的諸多嚴重漏洞等。他們更會談論去中心化、trust-less 的系統,他們用行動告訴所有人,人們的自由需要、也有方法去積極的維護,而權威則不值得信任。

雖然我說「他們」,媒體與社會大眾也以這個名字來認識他們,但每個事件的參與者都不盡相同,與 CCC 的關聯也深淺不一。CCC 的活動沒有任何中心化的架構,也從不接受任何企業的贊助,與其說是一個組織,不如說是一群人共享了相似的價值觀。許多知名的駭客、網路與自由的推動者如 Julian Assange5、Aaron Swartz6、Edward Snowden 也都是 CCC 的常客。

「Tuwat」是德國的俚語,簡寫自「Tu etwas」,翻譯成英文就是「Do something」。

大會現場

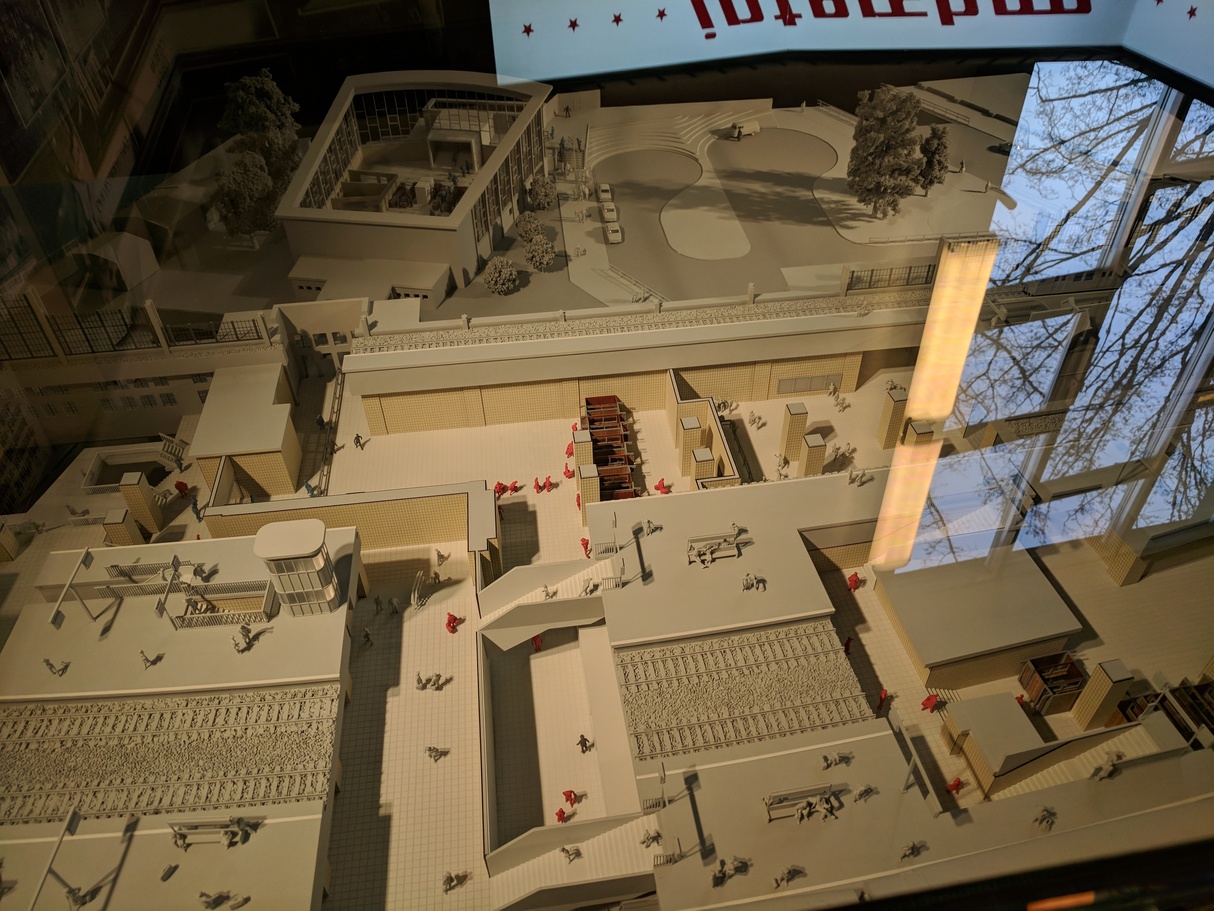

既然是來參加大會的,就先從現場活動講起吧,這次大會辦在萊比錫的會議中心,德國許多大城市都有會議中心,歷屆 CCC 都是辦在漢堡,今年開始因為漢堡的會議中心整修遷移到萊比錫。會議中心一般會在臨近的郊區,而且非常巨大——如果有參加過臺灣的資訊研討會,或去過中研院人文社會科學館的人,大概可以想像會議中心是由五間人文館大小的建築,以及再加上一棟小建築與連結各建築的大長廊組成的。人數根據大會統計今年達到了 15000 人。

就如同許多研討會一樣,CCC 有主要的議程,內容涵蓋之廣…我想 tuwat.txt 介紹得很清楚了。CCC 的議程一直都有著世界上其他研討會都難以超越的品質。有人分析了不知道從哪裡弄來北韓的電子裝置與紅星作業系統、駭進三星的視網膜辨識系統、大規模地對社交網路上假新聞與機器人的分析,也有很深入的對原理的探究,如網路卡、FPGA、阿波羅十三號的微電腦架構。同時也有許多社會、政治與哲學相關的議程,語言主要是英文、部分是德文,講者橫跨各個領域,從工程師、記者、科學家到科幻小說作者都有。

這些議程通通都有錄影公開在網路上,而在現場我覺得比起議程,更精華、更能代表大會文化的是 Assemblies,及大家自主籌辦的各式活動。場地中有一棟建築完全規劃給社群或個人使用,只要在大會前登記要多大的空間並跟其他人協調好,就能在大會中使用這些空間,每一個登記的單位都稱為 Assembly,有許多較大的 Assembly 會把大量的設備載進場,現場有人搬來整組高功率短波無線電、有人搬進了帳篷跟沙發,自己做的裝置如機器人、遙控沙發,還有許多大型裝置藝術,大會還規劃了兒童遊樂區,不知道從哪生出巨大球池、大樂高跟一堆玩具車(雖然後來都被大人玩壞了)。同時,Assembly 也可以是很隨性的,大部分的 Assembly 只是登記了一兩張桌子,也不見得隨時都會有人。

我看到一群人圍著一張擺著 Haskell Logo 的桌子,便坐下來和幾個人聊了一些 Functional Programming 的 Design Pattern 與學術上的研究方向。聊到很開心才發現其實也沒人登記這裡有 Assembly,是有位路人心血來潮做了張牌子擺在桌上,大家就自然而然地聚集起來,而且還很熱絡地開始分享、討論、新手教學,沒有人在維護與主持,卻始終能保持著交流的熱度。

任何人也能自主籌辦 Session 並登記在 Wiki 上,Session 沒有任何固定形式,有議程與討論,也有威士忌分享會。我參加的 Session 有安那其的介紹與工作坊、電子產品製造過程的人權足跡、人們為何不再發佈自由的內容等等。還有很多我想去但無法去的,例如多元關係工作坊因為人太多無法參加,大概是我看到場內最受歡迎的 Session,我也不知道為什麼。

CCC 的議程排列很有彈性,時間也很親切,所有的議程是從早上 11 點半開始,一直到凌晨 1 點都還有。會場不但是 24 小時開放的,因為 15000 名的會眾裡也有一些專業的 bartender 與 DJ,到了晚上會場各處還會自動出現酒吧與夜店,而且不只一家,夜店還有 techno、house 之別,基本上整個大會期間都待在會場內也沒問題。

再寫下去會寫不完,更多關於現場的狀況例如志工(他們稱為天使)、翻譯、搶票、WiFi、室內電話與基地臺(!)等,可以閱讀我同行友人寫的文章。接下來會從一些我有參與、印象最深刻的部分談起,希望能帶出我所感受到的 CCC 精神與文化。

史諾登

Edward Snowden 在 2013 年揭露了 NSA 的稜鏡計劃震驚了全世界,當年的 30C3 也據說因此沒有 motto,因為他們 speechless(無言以對)。34C3 其中一場最受歡迎的議程(少數要排隊的議程)的講者正是史諾登逃亡至香港時幫助他藏匿的人權律師 Robert Tibbo,當時他安排史諾登與與幾位難民住在一起,這幾位難民在那段時間擔任了史諾登保鑣、廚師、出門幫他買頭版有自己名字的報紙。

然而諷刺的是,在史諾登獲得俄羅斯的難民身份後,這些香港難民卻開始受到不只一個政府的壓迫,從香港政府社會福利署約談、質問史諾登當年在香港的經過,在拒絕透露後,這些人的孩子被禁止上學,來自斯里蘭卡的難民 Ajith 得知斯里蘭卡的警察祕密到了香港四處尋找他們,香港政府卻拒絕提供任何幫助,甚至他與菲律賓的 Venessa 即將被香港遣返。

接著現場便即時連線,讓史諾登從俄羅斯對會眾們發表他對這次事件的看法。史諾登的演說充滿感染力又立論紮實,他說到這些難民的經歷更加證實了權威與系統的不可信。他們不是挑戰體制的人,他們是每天尋找活下去的方法的人,卻受到了如此巨大的壓迫。我們總是被告知要服從規則、要做好份內的工作,但如果不去質疑體制、不去反省、不去審視我們在這個規則下做的每一個決定,我們便也會成為沉默的幫凶,我們也會是權威的棋子。但我們有能力,我們比這些人更懂得運用先進的技術、我們更能夠以實際作為證明制度可以更好。

我沒有辦法完整寫出整段演說的內容,但我想這足以令人感受到究竟這些人在乎什麼。我記得議程結束後,有名會眾用發問時間向大家呼籲,我們要記得現在所在的地方(萊比錫)發生過什麼事,我們對抗過這個系統,現在我們要再次發起行動。

他指的是 1989 年萊比錫的星期一示威,當時以此為起點,數百起和平抗議迅速地橫跨整個東德,從數千人發展至數十萬人的大遊行,最終促成了柏林圍牆的倒塌。之後民眾佔領了萊比錫的史塔西總部阻止共產黨燒毀資料,並自行籌組管理委員會公開資料、就地成立史塔西博物館。這一連串的行動都沒有領導中心,而是透過共識、人們出於自己的判斷而選擇加入。

自由

如果說整個大會聽下來有什麼關鍵字的話,那我想就是「自由」。從主要議程到各自籌辦的 Session,即使是再硬、再技術的議題,也很少離開對自由與道德的關注。例如深入探討 Intel ME 的漏洞、深度學習的盲點、Switch 主機的安全問題、又或者是 Tor 與各種分散式系統的原理與比較,最終都會反映到這些事件與技術對我們的影響,以及我們該如何運用與面對。

登記在 Wiki 上的總 Session 數大約有 350 場,其中有五分之一左右是密碼學、分散式與去中心化系統等技術議題。大多數的 Session 關注的面向都想要積極維護人們的自由。祕密通訊的自由、不受監控的自由、免於恐懼與威脅的自由、取得資訊的自由、思想的自由,這些概念也不斷地在會場中被提到。

在政治光譜上,他們可以說是左派中的左派。比起新自由主義愛談的自由市場、私有化,這裡更在乎的是言論與思想的自由以及積極的個人自由,他們拒絕對權威的信任,也反對政府對個人自由的限制,甚至帶著一點烏托邦與共產主義的色彩(當然,Session 中也有共產分子聚會),這也是我認為最適合描述會場內氣氛的狀態——安那其。

安那其

安那其,音譯自 Anarchy,有人稱為無政府狀態,安那其主義或無政府主義(Anarchism)則是一種政治主張,他們並不只反對政府,而是反對一切形式的權威。在這個會場內到處都是無政府主義者。除了有巨大的安那其 Assembly,也有安那其講座與工作坊,難得的加密貨幣線下交易、關於加密與匿名分散式系統的討論,都是圍繞在一樣的理念上。

這樣的思想其實也反應在大會上,基本上在會場內十分的自由,畢竟整個活動並沒有明顯的中心化的組織,所以要做什麼事也不需要任何人同意,例如場內四處都看得到貼滿滿的傳單(但結束後大家會留下來清完),辦活動也不需要核可,可以去 Wiki 上自由地新增與宣傳,酒吧與夜店是自主架設的,還有人爬上大會場地的招牌將 CCL(Congress Center Leipzig)改裝成 CCC,有人在半夜把球池裡的球倒到電梯上(可惜我沒拍到,但可以看示意影片),甚至有機會在場內買到大麻。有時會覺得他們真的很瘋狂,但一切又都在控制之內,只要你不侵犯到他人、尊重他人的權利,基本上也不會有人找你麻煩。大會就如同名稱一樣,一團混亂。

我想讓這些駭客成為安那其(Anarchist)最主要的原因有兩個,一個是歷史意識,二是技術與知識帶來的自信。納粹是透過民主機制選出來的,同盟國的佔領也是以維護民主自由為理由。在網路與計算機的高速發展下,我們參與政治的方式與一百年前的已經完全不同了,資訊傳播的速度以毫秒為單位,但政治決策的方式卻遲怠不前。技術的發展雖然讓人們的生活更方便、越來越多工作被自動化,需要的工作更少,人們的工時卻沒有改變。

我還記得在參加安那其的工作坊時,與我討論的德國人們直接稱呼現在的政府為法西斯(facist),其他人也似乎都同意。當時討論到的是 2017 年的 G20 時,漢堡多達十萬人的大規模抗議,警方事後發佈了數十人的照片並發動「有史以來最大的搜捕」,理由是他們在遊行中的暴力犯罪——其中大多是破壞警方設下的障礙、攻擊水車等行為7。但向群眾噴灑辣椒粉、高壓水柱的警方卻沒有任何責任。所以在會場中也有人做了一張「公眾搜索」海報四處張貼,但照片換成了實施暴力的警察與領導人。

我想這些人更不願見到的是,先進的技術被運用在掌權者手中,成為維護權力與控制人民的工具。這正是當下正在發生的事情,各國大規模的監控與封鎖已經是現在進行式,德國、美國、伊朗與中國的例子更告訴我們,自由不是自然而然發生的,而是需要時時關注、積極維護的。他們立場左派,但卻不止於空談,他們會思考如何讓制度更進步、如何讓討論與共識更好達成、如何使系統更 trust-less(不需要相信特定的權威機構也能運作,例如區塊鏈),同時也相信科技帶來的改變與價值,並致力於讓每個人都受惠;他們不鼓吹暴力革命,但他們會用實際的行動去展示,我們可以運用先進的技術與方式,去發展一個更好的社會。

歸途

回程時我去了一趟柏林,去參觀了腓特烈大街車站(Bahnhof Berlin Friedrichstraße)旁的淚宮(Palace of Tears),腓特烈大街車站是在柏林圍牆時期完全位於東柏林,但又提供西柏林與西德的火車停駐的車站,淚宮是位於東柏林的檢查哨,東柏林人必須經過此大廳的重重關卡(大多是用騙的)才能往西方與家人、親友重逢,若失敗可能得面臨數十年的牢刑及遙遙無期的離別,也因此得名。現在改建為用於舉辦無期限的展覽。展覽的內容包含了柏林圍牆倒塌的進程、實際展示東柏林人要前往西邊所需面對的重重關卡,以及許多東西分隔與重聚的故事。

布蘭登堡門前的廣場則聚集了大量的伊朗人,因為伊朗幾天前(12/31)的示威遊行伊朗政府大規模地逮捕了數百人,他們希望引起西方媒體的關注。

也許權威總是有意無意地顯現出它糟糕的一面,我們也有意無意地忽視,但對身陷其中的人來說便是地獄。而如史諾登所說,我們可以憤怒,也可以將憤怒化為創意與行動,我們能掌握先進的技術、Hack 現有的體制、展示給眾人看,我們值得更好的系統。

其他連結

- 大會 Wiki - 關於大會期間的資訊大多都在上面,包含 Assemblies、Sessions,也有很多很有趣的東西,像是約會頁面。

- 生存指南 - 畢竟現場還是很多駭客,有人煞有介事地寫了篇非常詳盡、如何保護你的裝置不受威脅的文章。如果你是被政府盯上的異議份子可能會比較需要。

- 主議程總表

- CCC 活動部落格 - 能夠看到包含 Congress、Camp 等各種活動資訊。

- CCC 網站上的 Hacker Ethics - 也許有助於更瞭解這些人背後的想法。

- CCC 歷屆議程的錄影 - 如果想看過去的議程(非常推薦這麼做)這裡有這幾年大部分的議程錄影,包含英文翻譯與字幕(有志願者做的話),每個錄影下方都有 Fahrplan 連結能直接連到時刻表的網站看議程詳細資訊。

- 在 g0v 遇到的德國人所推薦的議程 - 很可惜我沒時間寫一下,值得推薦的議程實在太多了。

- g0v - 以防你不知道 g0v 是什麼。

2014 的太陽花學運也曾登上《日報》頭版↩︎

這篇貼文很有趣地將《日報》(TAZ)的連結換成一本安那其的書《Temporary Autonomous Zone》,簡寫與《日報》相同。而且這本書的第一章名為〈Chaos: The Broadsheets of Ontological Anarchism〉↩︎

這裡指的是德國另類選擇黨(Alternative für Deutschland,AfD),反移民、反伊斯蘭、反歐元,主張對納粹歷史發起「180 度的認知翻轉」(摘自維基)。↩︎

每年 G20 都有強烈的抗議,他們大多反對全球權力與資本的過度集中,2017 年漢堡的「Wellcome to Hell」遊行第一天聚集了超過十萬人。↩︎

Wikileaks 維基解密的創辦人,已經待在厄瓜多駐英國大使館數年,2017 年取得了厄瓜多公民身份。↩︎

美國 MIT 學生,因為大量下載並公開 JSTOR 資料庫內的學術論文被判刑 20 年,隨後在 2013 年自殺。在他的部落格還找得到他參與 23C3 的想法。↩︎

十萬人中不乏激進的左翼組織,事實上也有發生丟擲燃燒彈、燒車、破壞店家等暴力行為,但被公開搜索的對象卻遠多於此。↩︎

Site created with

Site created with